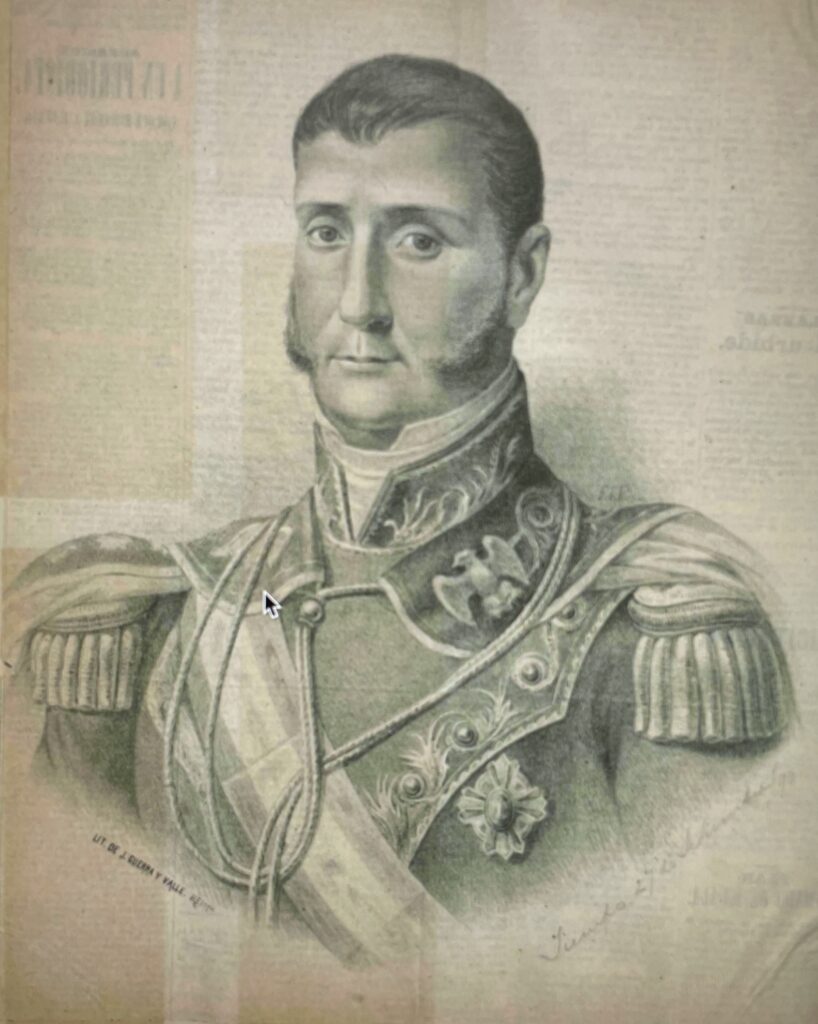

Don Agustín de Iturbide, libertador y posteriormente, Emperador de México provenía de una noble familia que tuvo su raíces de Navarre.

La familia Iturbide (conocida también como Yturbide) es mencionada en documentos de principios del siglo XIII conservados en los archivos del País Vasco.

En 1440 la familia fue ennoblecida por el Rey Juan II de Aragón. Don Martín de Iturbide fue alcalde del Valle de Baztanen 1432 y ejerció su jurisdicción en el nombre del Rey. La Iturbide familia tuvo altos puestos en el País Vasco desde el siglo XV en adelante y muchos miembros prominentes de la familia son citados en los archivos de Pamplona. Don Juan de Iturbide y dos de sus hijos cayeron como héroes en la batalla de Lepanto en 1571.

Don José de Iturbide y Álvarez de Eulate se casó con Doña María Josefa de Arregui y Gastelu. Su hijo Don José Joaquín de Iturbide nació en enero o febrero de 1739 y fue bautizado el día 6 de febrero.

En 1766 emigró a la Nueva España, en busca de fortuna con la que poder dorar sus blasones, pasó a mediados del siglo xvii el hidalgo don José Joaquín de Iturbide y Arregui, oriundo de la villa de Peralta, en el reino de Navarra. Era el joven emigrante descendiente de esta linaje de cristianos viejos, cuya casa solariega radicaba en Irisarri.

Según costumbre de la época, el mayor de la familia, permaneciendo en el terruño, continuaba al cuidado de la herencia paterna, mientras que los segundones – cuando no había bienes con que dotarles en las familias hidalgas de escaso peculio – marchaban a poblar las Indias, o vestían hábitos religiosos, o luchaban en los ejércitos del rey. «Iglesia, mar o Casa Real» eran los tres caminos que se ofrecían a aquellos muchachos de temple animoso y hueros talegos.

Don José Joaquín de Iturbide arribó a la Nueva España en su temprana juventud y se radicó en Valladolid de Michoacán, que hoy lleva el nombre de Morelia, ciudad de campanarios y recoletas calles. Hacia 1786 Don José Joaquín era miembro del Consulado Municipal y dueño de una hacienda en Quirio. Se casó en 1772 con Doña Josefa de Arramburu y Carillo de Figueroa Quien también provenía de una noble familia de Navarre y Vizcaya.

De esta unión nacieron cinco hijos, el menor de los cuales, Agustín – que vino al mundo el 27 de septiembre de 1783 – haría famoso su noble apellido vascuence; muertos en la infancia sus hermanos mayores, quedó como heredero varón de la casa. Trabajó duro, sin duda, el bueno de don José Joaquín y prosperó económicamente Hay constancia de que en 1790 poseía dos viviendas en Valladolid y una vasta hacienda en Quirio.

Constituían los Iturbide una familia rica, respetada y, a tenor de testimonios contemporáneos, firmemente adherida a las costumbres españolas. El pequeño Agustín creció, pues, en un grato ambiente doméstico. Estudió en su misma ciudad natal y, al cumplir los quince años, su padre lo mandó como administrador a la finca de Quirio. Pero su talante fogoso no cabía en los límites de la hacienda paterna.

Don Agustín fue educado en el Colegio de San Nicolás y en la Academia de Oficiales. En 1797 fue nombrado subteniente.

En Valladolid de Michoacán había una recoleta plaza: la de las Rosas; en la plaza, un colegio de postín: el de Santa Rosa. Sobre la planta baja del severo edificio, cerrado como muro de convento, se extendía un balcón largo y espacioso. Los sábados salían las alumnas internas del colegio a lucirse al balcón y llegaban en tropel docenas de mozos a tratar de cruzar alguna mirada con las muchachas.

Al pensionado de Santa Rosa acudían a formarse las hijas de las mejores familias de Valladolid, de donde se deduce que quienes se apiñaban los sábados en la plaza eran asimismo vástagos de la aristocracia local. Algunos vestían el uniforme azul con entorchados blancos del regimiento de Michoacán, y entre éstos destacaba por su apostura el joven Agustín de Iturbide, a la sazón perdidamente enamorado de Ana María Huarte, una linda morena de ojos lánguidos, asidua concurrente al mirador.

En 1805 se casó con la noble Doña Ana María Josefa de Huarte y Muñiz. Además de ser bonita, Ana María de Huarte y Muñiz era hija del acaudalado prócer y poderoso noble Isidro de Huarte, intendente provincial del distrito y nieta del Marqués de Altamira.

La boda del gallardo alférez de veintidós años con aquella belleza mujer de apenas diecinueve, se celebro en la catedral vallisoletana el 27 de febrero de 1805. Ana María aportaba una sustanciosa dote de cien mil pesos, parte de la cual empleó el novio en comprar la hacienda de Apeo, en el pueblo de Maravatío.

En 1806 Don Agustín de Iturbide fue promovido ateniente y en 1810 a capitán. Entre 1810 y 1816 Don Agustín se distinguió por sofocar varias insurrecciones de rebeldes que luchaban por la independencia de México. Como resultado de estas acciones se hizo de numerosos enemigos.

La revolución francesa de 1789 llevó a muchos de los habitantes de la Nueva España a soñar con la independencia. Las cruentas guerras en Europa sólo hacían crecer este sueño. Tras el ascenso de Napoleón al poder en Francia y a su invasión de España, el Rey español Carlos IV, abdicó en favor de su hijo, Fernando VII, quién a su vez fue forzado a dejar el trono en manos del hermano de Napoleón, José.

En México un prominente abogado, Primo de Verdad dió un discurso en la asamblea donde decía que un usurpador había tomado el trono de España y la gente de la Nueva España debería por consiguiente gobernarse a sí misma. Su propuesta fue desechada, pero el movimiento hacía la independencia había comenzado. El estandarte extendido por Verdad fue tomado por el Cura Miguel Hidalgo cura del pueblo de Dolores. Él y el capitán Ignacio Allende se levantaron en armas en la provincia de Jalisco en 1810.

Las Batallas entre rebeldes y el gobierno continuaron. En 1811 las dos fuerzas se enfrentaron en la batalla del Puente de Calderón en donde los rebeldes fueron vencidos. Hidalgo fue tomado prisionero y el 30 de julio de 1811 fue fusilado. Después de la muerte de Hidalgo, varios rebeldes siguieron el luchadero sin mucho éxito. El movimiento estuvo largo tiempo si líder hasta 1821, cuando Don Augustín de Iturbide, una realista, adoptó la causa de la independencia.

En 1813 el Virrey General Félix María Calleja promueve a Don Agustín, a coronel y lo hace comandante de su nuevo regimiento en Celaya. En 1814 Don Agustín fue nombrado comandante conjunto de las fuerzas realistas que vencieron al mayor ejército rebelde bajo las órdenes de José María Morelos en Puruarán.

En 1815 Don Agustín fue nombrado comandante supremo de los ejércitos del Norte. Entre 1816 y 1820 Don Agustín comienza a incrementar su simpatía por la causa de la independencia de México.

La popularidad de Don Agustín de Iturbide crecía. Su esposa Ana María había sido siempre la sombra callada tras el gran hombre, al que obsequiaba un hijo tras otro. Cuando se recibió noticia de que su ciudad natal, Valladolid, deseaba agasajarla, nunca pudo imaginar el recibimiento, más propio de una reina que de la esposa de un general. El episodio interesa porque muestra la idolatría que las gentes sentían ante el hombre que les encaminaba hacia la emancipación:

Cuando la señora llegó, con su comitiva, a las puertas de la ciudad, se la hizo subir al carro adornado al efecto de damasco y terciopelo, rindiéndosele honores de capitán general. Sobre la carroza una octava rimaba:

La que obtuvo esa mano poderosa

y el mismo que rompió nuestras prisiones,

Iturbide y su fiel, su digna esposa

(no busquemos mejores expresiones),

son sus hijos, ciudad muy venturosa;

de otra gloria mayor nunca blasones ni olvides que esta esposa agradecida vuelve al suelo feliz que le dio vida.

El pueblo apartó las muías del carruaje, para conducirlo a mano, entre vivísimas aclamaciones. Las calles estaban sembradas de flores. Una hora tardó en llegar la señora a la casa paterna, de donde salieron a recibirla todas las damas de Valladolid, puestas con primor, con aquel lujo que les es tan propio.

A la sensata Ana María Huarte no se le subieron por ello los humos a la cabeza

En 1821 Don Augustín fue promovido a comandante supremo de todas las fuerzas, habían acabado con todos menos con uno de los rebeldes. De cualquier forma las cosas estaban cambiando y las simpatías de Don Augustín de Iturbide por la causa de la independencia se incrementaron más aún. En ese mismo año mantuvo pláticas con el único comandante rebelde que quedaba en México, Vicente Guerrero. Después de esas conversaciones Don Agustín se convenció de que la independencia era la única forma en la que México progresaría y así acordó un plan llamado “ Plan de Iguala” que llama a la Independencia de México pero bajo el reinado de Fernando VII de España.

Los puntos principales del “l Plan de Iguala” fueron conocidos como las tres garantías, estas eran: religión, independencia y unión. Un nuevo ejército llamado “De las Tres Garantías” se creó para proteger el orden e implementar este plan. Don Agustín fue el comandante de este ejército.

Con eso se imposibilitaría ofrecer el trono mexicano a otro miembro de otra dinastía europea católica reinante. Mientras tanto México continuaría siendo gobernado por un virrey pero ahora bajo los términos del plan de iguala y con la ayuda del ejército de las tres garantías comandado por Don Agustín.

El Rey Fernando VII. rehusó el plan e inmediatamente mandó a Juan de O’ Donoju como virrey (capital general) a México. El propósito de Don Juan era realizar un plan alternativo en el cual se mantuviera el estado actual.

Los argumentos de Don Juan a favor de mantener el estado actual no fueron aceptados y fue claro que los cambios se debían hacer. La demanda de independencia había obtenido mucha fuerza y no podía ser revertida. Eventualmente después de muchas negociaciones Juan de O’ Donoju accedió aún tratado muy similar al „Plan de Iguala”. Este tratado se llamó tratado de Córdova.

Cuando el Rey Fernando de España supó el compromiso él estaba lívido. Él escribió a Don Juan rehusando y aunque le hubo dado a Don Juan libertad de acto no pensó que las cosas pudieran llegar tan lejos como hasta ese momento e hizo claro que él no autorizaría a Don Juan a firmar dicho tratado. Simultáneamente el Rey rehusó el ofrecimiento de la corona del México Independiente y prohibió a toda su familia en aceptar esta posición.

La protesta del rey fue hecha demasiado tarde. Don Juan había aceptado el tratado. Y aún si quisiera moverse hacía la independencia él no podía regresar. El 27 de septiembre en 1821 México fue declarado un estado independiente. Hubo entonces muchos mexicanos que al tiempo de la independencia y en forma de gratitud a Don Agustín el libertador de México le ofrecieron el trono vacante. Don Augustín de todas formas se negó a este ofrecimiento diciendo que él aún reconocía al Rey Fernando VII. como monarca.

Durante los siguientes meses se hizo obvio que no existía un candidato que se ajustará en la casa de los Borbones y aceptará el trono la elección por Don Agustín se hizo más fuerte. En la noche del 18 del mayo de 1822 una demostración masiva llevado por el regimiento de Celaya cuyo comandante era Don Agustín marchó por las calles y demandó a su comandante en jefe aceptar el trono.

En los anos siguientes los enemigos de Don Agustín pronunciaron que este evento había sido realizado por él mismo para obtener el trono. De cualquier forma este es un dato evidente de que los altos comandantes del ejército querían que Don Agustín aceptará el trono. Como lo hizo la mayoría de la población en la ciudad de México y el país en sí mismo. Como resultado de un congreso se convino el discutir las posibles candidaturas por el trono de México.

Después de un largo debate el congreso proclamó a Don Agustín emperador de México „Por la divina providencia y por el congreso de la nación”. Muy pocos monarcas de entonces y de ahora pudieron demostrar la legitimidad de dichas credenciales. El emperador fue llamado al trono no sólo por elección popular sino también por el voto democrático del congreso.

Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, Don Agustín de Iturbide, al frente de su ejército, entró oficialmente en la ciudad de México. Un testigo lo vio pasar sobre su caballo prieto ricamente enjaezado, «arrogante, buen mozo, de porte aristocrático, mago de la sonrisa, ojos de águila, patillas andaluzas de color azafrán». Hubo tedeum solemne en la catedral, repique de campanas, y banquete de doscientos cubiertos en el antiguo palacio virreinal. Y los inevitables versos:

Aquel glorioso 27 de septiembre Agustín de Iturbide cumplía treinta y ocho años. «Probablemente ningún otro acontecimiento de la historia nacional haya producido mayor júbilo que el triunfo de Don Agustin de Iturbide» reconoce uno de los más acérrimos enemigos del emancipador. Agustín fue equiparado con Alejandro Magno, con Julio César y hasta con la diosa Minerva, por aquello de su sabiduría. En frenesí entusiasta le llamaron «héroe invictísimo, inmortal redentor, estupor del universo y estrella principal del Septentrión», entre otras muchas lindezas. Unas monjitas de Puebla, deseosas de sumarse al homenaje popular, inventaron en honor de su héroe una sabrosa golosina: los chiles en nogada, cuyo aderezo despliega los colores de la bandera trigarante: una franja verde de perejil, una blanca de pulpa de nueces y una roja formada por granos de granada. A nadie parecía importarle que la agricultura, la minería y el comercio del país estuvieran desquiciados, la hacienda arruinada. Creían los mexicanos que bastaba con soñar en la futura grandeza de la nación independizada para que, como por arte de magia, se materializasen sus más fantásticas esperanzas.

De conformidad con los tratados que determinaban la separación de España, y a falta de un infante de la dinastía de Borbón «para tener un monarca ya hecho», como había insistido Don Agustin, pese a la negativa de Fernando VII, el recién proclamado Imperio mexicano comenzó a ser gobernado por una regencia que ejercía el poder ejecutivo, como «gobernadora interina a falta de Emperador» y se instaló un Congreso Constituyente de 150 miembros encargados de redactar una Constitución. Pero el 18 de mayo de 1822, a las diez de la noche, un regimiento de tropa entusiasta se lanzó a la calle gritando: «¡Viva Agustín, emperador de México!». A estas aclamaciones se unieron las del pueblo, se iluminaron las casas, la gente se arremolinó frente a la residencia del emancipador y los vítores tornáronse ensordecedores.

Don Agustin de Iturbide jugaba al tresillo en el momento de estallar el pronunciamiento frente a su residencia (un antiguo palacete de la noble familia Moneada). Salió al balcón principal varias veces y habló a la multitud enfervorizada, manifestando su repugnancia a aceptar la corona que se le ofrecía. Pero la masa ahogó sus protestas con vivas y ovaciones. Llamó entonces Agustín a los miembros de la Regencia, a generales y diputados y al presidente del Congreso. Todos le aconsejaron que cediese a la voluntad general.

Parece indudable que Don Agustin quiso rechazar la propuesta. Los que afirman lo contrario nunca han podido demostrar que intrigara para subir al trono, ni que propugnase el levantamiento a su favor. El historiador discurre ante el hecho consumado por los cauces de la probabilidad, de las meras suposiciones. El dilema del líder, consistente en el conflicto entre su personalidad de oficial realista de ideas monárquicas y su decidida contribución al logro de la independencia de México, será siempre fuente de investigación y controversia. Don Agustin de Iturbide, en todo caso, es un ejemplo característico de cesarismo hispanoamericano: en el siglo xix la increíble epopeya de Napoleón hizo soñar a muchos hombres de espada en el Nuevo Mundo.

Nosotros registramos lo que anotó el propio protagonista en sus memorias:

Hube de resignarme a sufrir esta desgracia —dice— pues el pueblo lo reclamaba, la Regencia fue del parecer de que debía conformarme con la opinión general y los jefes del ejército añadieron que así era la voluntad de todos. Si yo hubiese albergado desde un principio, como se me imputa, las miras de ceñirme la Corona, no hubiera solicitado el envío de un príncipe desde España ya en el Plan de Iguala.

Creemos que la proclamación de Don Agustin de Iturbide no fue un simple efecto de la asonada del regimiento entusiasta; estaba en la atmósfera por la popularidad clamorosa del general, encarnación del nacionalismo triunfante. La repulsa de las Cortes españolas había dejado al Imperio dueño de sus destinos. Olvidados estaban los infantes españoles. Un deseo vehemente de retar el poder de Fernando VII, colocando frente a él a un monarca nacido del movimiento mismo de independencia, traslucía una opinión dominante y avasalladora.

A las siete de la mañana del día 19 ya estaba reunida la suprema asamblea para deliberar sobre el acontecimiento. Propuso se la alternativa: consultar a las provincias o proclamar a Don Agustin sin más tardanza. Agustín, que estaba presente, apoyó lo primero y tomó la palabra repetidas veces para sostenerlo. Pero se eligió el segundo método. La votación fue secreta y por 67 votos contra 15, que se decantaron por la previa convocatoria provincial, Agustín de Iturbide fue elegido emperador.

Bolívar, el gran caudillo independentista americano, al enterarse de la proclamación, escribió: «Pocos soberanos europeos son tan legítimos como él, y aun puede ser que no lo sean tanto».

La nación entera aplaudió la elección de Don Agustin de Iturbide. Lo dice el gran historiador mexicano Lucas Alamán, de probada hostilidad hacia el protagonista: «En todas las provincias se recibió con aplauso la noticia. Todas las autoridades se apresuraron a enviar sus felicitaciones». El Congreso acordó, el 22 de junio, que la Corona fuese hereditaria en la descendencia del monarca instaurado.

Se decidió que doña Ana sería coronada junto a su marido, con el título de emperatriz y que su hijo primogénito tendría el título de príncipe imperial y sus restantes hijos e hijas, príncipes mexicanos.

El anciano padre del emancipador, ya viudo, recibió el título de príncipe de la Unión y una hermana de Agustín, Nicolasa, el de princesa de Iturbide, ambos con tratamiento de altezas.

Señalado el domingo 21 de julio de 1822 para que se verificase la coronación de don Agustín I y su consorte, se dispuso la catedral de la capital de México, resplandeciente de luces y dorados, como lugar de la ceremonia.

El obispo de Guadalajara, asistido por los de Oaxaca y Durango, procedieron al rito de la unción, y el presidente del Congreso colocó la corona imperial en las sienes del soberano. El arzobispo Fonte presidió sobre el nombramiento del emperador que siguió el ejemplo de Napóleon de coronarse a sí mismo

Coronado Agustín I, éste a su vez coronó a doña Ana María. Se sentaron entonces en los tronos especialmente dispuestos para ello y el prelado consagrante exclamó en voz alta: «¡Vivat Imperator in aeternum!», a lo que contestaron todos: «¡Vivan el emperador y la emperatriz!».

Terminada la ceremonia, la comitiva imperial se dirigió al palacio de los virreyes. Ahí desde el balcón principal a diecinueve años del balcón del colegio de Santa Rosa el ex alférez y la chiquilla provinciana de entonces, emperadores ahora, saludaron a su pueblo.

Se habían acuñado medallas, actualmente preciadísimas, con las efigies de Sus Majestades y el exergo: AGUSTÍN Y ANA EN su FELIZ EXALTACIÓN AL TRONO IMPERIAL DE MÉXICO. Y al dorso: LA PATRIA LO ELEVA AL TRONO

La corte imperial absorbió casi todos los nobles mexicanos creados por los reyes de España. Los nobles así como su clase, casi sin excepción. Votaron a favor de Don Agustín como emperador, como resultado el marques de Aguayo fue designada cabeza de la casa imperial, el Conde de Regla, fue hecho jefe ABC para el emperador, el marques de Salvatierre, capitán de la guardía imperial. Los condes y marqueses Valle de Orizaba, Jaral, Guardiola, Cadena, Uluapa, Torre Cosio, Rul, Rayas, Peñasco, Castaniza, Miraflores. Vivanco, Alamo y Tagle fueron todos hechos oficiales de la nueva corte.

Después de la coronación de Don Agustín la inestabilidad política y financiera continuó golpeando al México independiente. Don Agustín fue acusado de asumir mucho poder él mismo. Interesantemente estas acusaciones fueron hechas la mayoría por individuos celosos de su posición. Su más grande crítico fue un hombre de gran ambición llamado Antonio López de Santa Anna. Santa Anna fue descrito por él entonces presidente de los Estados Unidos de Norte America „como el más engreído de los hombres que jamás había conocido, un oportunista que amaba el poder y sus placeres.”

A principios de la primavera de 1823 Don Agustín en respuesta a la crítica de haber sido responsable de muchas de los problemas en el país ofrece su renuncio. El 19 del mayo su renuncia es aceptada por sus oponentes en el gobierno. Notando que si su presencia en México siempre serviría como foco de disturbios él dijo que alegremente dejaría el país, si eso ayudaría a calmar la situación.

¿Por qué cayó Don Agustin de Iturbide si contaba con la adhesión de su pueblo y parecía la persona más adecuada para gobernarlo? La independencia era cosa grata de adquirir, pero nadie se mostraba dispuesto a pagar su alto precio, a acrecentar las exhaustas arcas del erario público.

Nadie daba nada, pero todos pedían. Era interminable la lista de los que solicitaban empleo como remuneración a sus servicios por la causa, de quienes reclamaban los bienes perdidos o exhibían heridas recibidas en campaña exigiendo pensiones; de militares que clamaban por la paga de atrasados haberes: una catarata de pedigüeños a quienes no podía darse satisfacción y, por ende, todo un ejército de inconformistas y descontentos que renegaban del Imperio.

La Orden de Guadalupe, fundada para premiar méritos, era un pobre recurso para honrar con ella a tanto aspirante a honores y recompensas. La fuga de capitales españoles – los reunidos durante la época colonial – agravaba una pavorosa crisis económica.

Únicamente en el aspecto territorial se conseguían avances que lustraran la Corona del Primer Imperio: los países de Centroamérica, fascinados por la personalidad del libertador y por la doctrina expuesta en Iguala, se incorporaron en masa al Imperio mexicano que, de tal forma, se extendió desde Oregón y el río Colorado hasta el istmo de Panamá. Las lejanas provincias permanecieron adictas a su ídolo desconocido y sólo volvieron a separase después de su caída.

Si la emperatriz se daba cuenta de que tenía que estar a la altura de su deber, no sucedía lo propio con la princesa Nicolasa, romántica sesentona, enamorada como una párvula de un militar treinta años más joven, Antonio López de Santa Anna, un garañón ambicioso que sólo deseaba medrar casándose con ella. Apenas el emperador se dio cuenta de propósito tan absurdo, señaló al travieso donjuán cuál era la mejor puerta por la que abandonar palacio, ordenándole que se pusiera a las órdenes del regimiento de Veracruz. Santa Anna juró vengarse y doña Nicolasa abrumó con llantos a su hermano y a su cuñada durante semanas.

Dona Ana María educaba a sus hijos, sonreía a sus damas y callaba. La nobleza mexicana, salvo raras excepciones, se avino a formar su corte. Presidía la casa de la emperatriz su camarera mayor, la condesa de San Pedro del Alamo, y prestaban servicio en el palacio de Moneada – donde la familia imperial siguieron residiendo – la marquesa de Salvatierra, la de la Cadena, la de Vivanco, la de San Miguel de Aguayo y las condesas de Regla y de la Presa de Jalpa, entre otras de menor rango.

Error muy propalado ha sido creer que todo título de nobleza en la Nueva España tenía por origen la bonanza de una mina o un comercio afortunado. Sin negar que tal fuera la fuente de muchos aristocráticos nombres, puede asegurarse que la nobleza en México, titulada o no, era de buena cepa y que Ana María reinó dignamente en buena compañía.

Había sonado la hora de los desengaños. La multiplicación de los panes y peces que la gente esperaba no se produjo y Estados Unidos, que no deseaba un Estado fuerte como vecino, intrigó en el Congreso mexicano. El emperador se había negado a negociar la entrega de los territorios limítrofes de Texas, California y Nuevo México, que los estadounidenses ambicionaban anexionar. En consecuencia, el gobierno de Washington encomendó a sus agentes el derrocamiento del Imperio.

Los republicanos, seguros de que no existía ya ni la menor posibilidad de que se pudiera instalar en México un monarca Borbón, estrecharon su contubernio con los borbónicos, los cuales pensaban que la anarquía creciente crearía el clima político adecuado para que los mexicanos reclamaran la vuelta al yugo español.

Don Agustin de Iturbide pretendió sofocar el incendio metiendo en la cárcel a 26 diputados oposicionistas y, como la agitación continuara, disolvió el Congreso. La Asamblea fue reinstalada poco después, pero algunos oficiales contrarios a él, encabezados por aquel Santa Anna despechado en sus amoríos con la princesa María Nicolasa, proclamaron la República.

Forzado por las defecciones militares que siguieron, Don Agustin abdicó el 19 de marzo de 1823 y se exilió a Italia. El 30 de noviembre anterior la emperatriz había dado a luz al príncipe Felipe, su noveno hijo, nacido en el palacio de Moneada, y no tardaría en volver a quedar preñada.

Acompañado de su mujer, sus hijos y unos pocos servidores, Don Agustin embarcó rumbo a Liorna, donde alquiló una pequeña casa de campo y se dedicó a redactar sus memorias.

España presionaba para que su antiguo rival fuera expulsado de la península italiana. El desterrado tuvo que trasladase, con su familia, a Inglaterra.

A pesar de su renuncia y salida, la situación en México empeoró en lugar de mejorar, entonces el emperador vió que su sacrificio había sido en vano y llegaron rumores asegurando que Fernando VII, restablecido en España el régimen absolutista, proyectaba la reconquista de México. Reportes provenientes de México indicaban que el país estaba cayendo en la anarquía y que la población, la iglesia y el ejercito seguían detrás del emperador y vieron en él a la única persona capaz de traer paz y orden al México independiente. Sin dudarlo un instante, Don Agustin de Iturbide decidió regresar y ofrecer su espada para defender a su país.

Un ano después de haberse ido, el 11 de mayo de 1824 navegó de Southampton a bordo del barco „Spring” rumbo a México. No llevaba hombres armados y sólo le acompañaba su familia. Al parecer imaginó, por alguna correspondencia aduladora que recibía, que su presencia en tierra mexicana iba a desatar una revuelta popular que le devolvería el poder.

El barco ancló en el pueblo de Soto la Marina. Espías en Inglaterra habían traído las noticias de la llegada de emperador a Santa Anna, por tanto el nuevo gobernador y comandante de las provincias interiores de este Felipe Garza estaba esperando por él para arrestarle.

Los desesperados políticos en la ciudad de México, habían visto lo sucedido cuando Napoleón regresó de Elba, estaban asustados por las noticias del inminente regreso del emperador y de las noticias esparciéndose entre la gente y el ejército. Ordenaron que el emperador fuera ejecutado a su llegada sin juicio, con el pretexto de haber regresado a México sin el permiso de gobierno.

El 15 de julio desembarcó en tierras mexicanas y, ante su sorpresa, fue hecho prisionero. Ignoraba que el Congreso había expedido un decreto hecho público el 7 de mayo por el cual se le consideraba fuera de la ley y ordenaba que en caso de presentarse en México se le ajusticiase sin contemplaciones.

Cuatro días más tarde lo fusilaron en la localidad de Padilla. Caminó, digno, hasta el lugar de la ejecución. Al sacerdote que lo confortaba le entregó, para que lo hiciese llegar a manos de su esposa, su rosario, su reloj y una carta, que decía así:

Ana, santa mujer de mi alma:

La legislatura va a cometer en mi persona el crimen más injustificado. Dentro de pocos momentos habré dejado de existir y quiero dejarte en estos renglones para ti y para mis hijos todos mis pensamientos, todos mis afectos. Cuando des a mis hijos el último adiós de su padre, les dirás que muero buscando el bien de mí adorada patria. Huyendo del suelo que nos vio nacer, y donde nos unimos, busca una tierra no proscrita donde puedas educar a nuestros hijos en la religión que profesaron nuestros padres. El señor Lara queda encargado de poner en buenas manos, para que los recibas, mi reloj y mi rosario, única herencia que constituye el recuerdo de tu infortunado.

AGUSTÍN

Le quedaban en los bolsillos tres onzas de oro y quiso que las repartieran entre los soldados que iban a dispararle. De pie, cara a la muerte, habló a la multitud atónita y conmovida que contemplaba la escena. Su voz sonó, según un testigo, como en las mejores arengas de sus días de triunfo: «Mexicanos, muero con honor por haber venido a ayudaros y gustoso porque muero entre vosotros». Después rezó el Credo y sonó la descarga. Su cuerpo quedó en el suelo, bañado en sangre, durante largo rato. Luego lo enterraron en un hoyo frente a la iglesia del pueblo.

En 1838, rehabilitada su memoria, los restos del libertador fueron trasladados con gran pompa a la catedral de México, donde reposan en una urna cubierta por la bandera que él creó. El epitafio reza:

AGUSTÍN DE ITURBIDE

AUTOR DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA COMPATRIOTA, LLÓRALO;

PASAJERO, ADMÍRALO.

ESTE MONUMENTO GUARDA LAS CENIZAS DE UN HÉROE. SU ALMA DESCANSA EN EL SENO DE DIOS